Neue Gedankenräume erobern.

Lösungen für eine sichere und nachhaltige Luftfahrt

Neue Gedankenräume erobern.

Zukünftig mit Lenkrad?

Neue Gedankenräume erobern.

Von der Grundlagenforschung zum fliegenden Produkt

Neue Gedankenräume erobern.

Das Ende des Risikofaktors Mensch?

Neue Gedankenräume erobern.

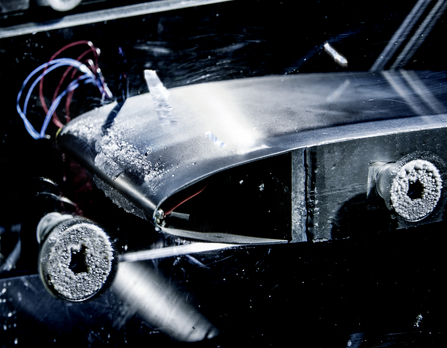

Ähnlich wie PKW-/LKW-Reifen oder ganz verschieden?

Neue Gedankenräume erobern.

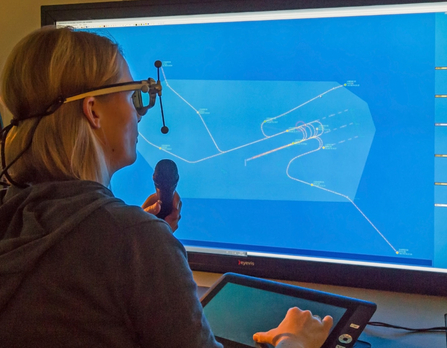

Ein Blick in die Flugsicherung von morgen

Neue Gedankenräume erobern.

Neue Gedankenräume erobern.

Neue Gedankenräume erobern.

Der Faktor Mensch in der Luftfahrt

Neue Gedankenräume erobern.

Mit Innovationen in die Zukunft

Neue Gedankenräume erobern.

- Wie viel Energiewende ist möglich?

Neue Gedankenräume erobern.

Neue Gedankenräume erobern.

Erste Weltumrundung mit einem Solarflugzeug

Neue Gedankenräume erobern.

- Zukunft oder Fiktion?

Neue Gedankenräume erobern.

in der Luftfahrt - Wie sieht die Flugzeugkabine von (über-)morgen aus?

Neue Gedankenräume erobern.

Neue Gedankenräume erobern.

Neue Gedankenräume erobern.

- Die Kehrseite der Digitalisierung

Neue Gedankenräume erobern.

Neue Gedankenräume erobern.

Neue Gedankenräume erobern.

- Moderne Fertigungsmethoden für den Segelflug

Neue Gedankenräume erobern.

Einsatzmöglichkeiten in der Flugzeugwartung

Neue Gedankenräume erobern.

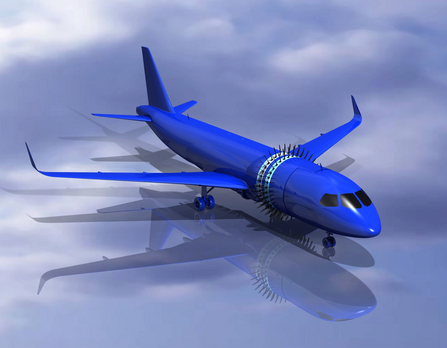

mit einem mehrmotorigen Antriebskonzept mit Elektromotoren und µ-Gasturbine

Neue Gedankenräume erobern.

- den Wandel in der Luftfahrt gestalten

Neue Gedankenräume erobern.

ein Assistenzsystem für lärmoptimierte und treibstoffsparende Anflüge

Neue Gedankenräume erobern.

vom Fuel Design zur praktischen Erprobung

Neue Gedankenräume erobern.

Neue Gedankenräume erobern.

Neue Gedankenräume erobern.

Forschung & Technologie bei Airbus Helicopters

Neue Gedankenräume erobern.

Neue Gedankenräume erobern.

Neue Gedankenräume erobern.

Entwicklung und Demonstration eines urbanen Luftverkehrssystems für unbemannte Flugsysteme

Neue Gedankenräume erobern.

eine neuartige Strukturmontagelinie in Hamburg

Neue Gedankenräume erobern.

Aircraft Design between Research and Industrialization

Neue Gedankenräume erobern.

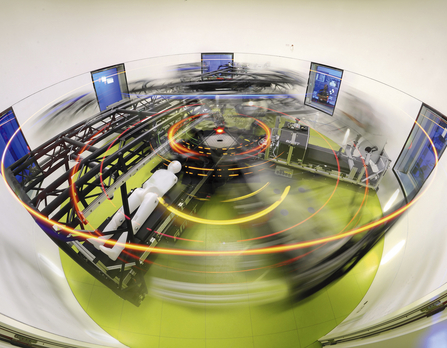

Flugversuche in einer neuen Dimension

Neue Gedankenräume erobern.

Aktuelle Herausforderungen und zukünftige Lösungen

Neue Gedankenräume erobern.

Wellenreiten in der Stratosphäre

Neue Gedankenräume erobern.

Neue Gedankenräume erobern.

Die Veranstaltung fällt aus.

Neue Gedankenräume erobern.

Die Veranstaltung ist abgesagt.

Neue Gedankenräume erobern.

Die Veranstaltung fällt aus.

Neue Gedankenräume erobern.

Die Luftfahrt der Zukunft entsteht in der Gegenwart. Seit mehr als 75 Jahren forschen in Braunschweig Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an neuen Anwendungen und Lösungen für die Luftfahrt. Aus diesem Grund laden die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt (DGLR), das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), das Niedersächsische Forschungszentrum für Luftfahrt (NFL) und der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) zu dieser Vortragsreihe ein.

Pilot*innen, Wissenschaftler*innen und Industrievertreter*innen berichten unter anderem in Vorträgen und auf Exkursionen über ihre Arbeit und geben einen Ausblick auf das Fliegen in Gegenwart und Zukunft.

Die Veranstaltungsreihe findet digital statt. Alle Informationen zu Themen, Terminen, Referent*innen und zur Anmeldung finden Sie ab sofort auf luftfahrt-der-zukunft.de.